在数字经济时代,数据成为重要的生产资料与竞争资源。随着人工智能的迅猛发展,数据不仅是模型训练的基础,更成为算法精度、服务能力和竞争优势的关键来源。人工智能的出现,不仅催生了数据标注等新兴产业,更进一步放大了高质量数据的价值,使得如何规范数据采集、流通与使用并保护合法数据权益,成为数字经济时代不可回避的重大法律课题。

在近年来的市场交易中,数据价值进一步得到认可。例如,OpenAI与《时代》杂志、《华尔街日报》等达成协议,获得其数据库或新闻档案的合法使用授权,不仅用于内容生成,还可以用来训练;腾讯则与新华网、新浪财经等合作获取财经、时政领域高质量文本数据,以支持混元大模型的语义理解与生成能力。中国信通院认为,数据已成为未来人工智能竞争的关键要素,人工智能正在从“以模型为中心”加速向“以数据为中心”转变[1]。可见数据之于人工智能的重要性。建立数据资源产权制度[2],是中国发展数字经济、角力人工智能、进行大国博弈的刚需。

在此背景下,笔者结合《反不正当竞争法》的最新修订以及自身实践经验,对互联网数据权益的反不正当竞争法保护的法条适用演进及案例进行梳理,并将发展过程总结为五个阶段。

竞天公诚知识产权团队作为业界最卓越的团队之一,深度参与并引领了其中的每个阶段,包括但不限于:2015年代理最早的微博诉脉脉案(该案荣获北京市高级人民法院发布2016年度知识产权司法保护十大典型案例);2020年代理巨量引擎诉鲁班案;2023年代理淘宝诉微枫案成功适用互联网专条(该案同时入选2024年江苏法院知识产权十大典型案例和2024年度江苏省政法机关服务法治化营商环境十大典型案例)、并在同年代理淘宝诉万诺的民事案件中成功将“生意参谋”作为商业秘密进行保护。

第一阶段:以原则条款保护的混沌期

最初,在缺乏明确规定的情况下,司法实践常借助《反不正当竞争法》第二条的原则性条款来规制数据不当使用行为。第二条要求经营者遵循自愿、平等、公平、诚信原则,遵守法律和商业道德。早期不少涉及数据抓取和不正当利用的案件,法院以违反诚信原则和商业道德为由认定不正当竞争。

这一时期,法院谨慎适用第二条保护数据权益,产生了脉脉案[3]等典型案件。在该案中,脉脉在未经授权的情况下,利用合作接入微博开放平台的便利抓取并留用微博用户数据,包括用户头像、昵称、教育和职业信息等;合作终止后又继续爬取微博用户的新数据,将微博用户信息在脉脉平台展示,并通过用户手机通讯录匹配微博未注册用户的信息。法院认定双方存在竞争关系,脉脉上述行为违背了诚信原则和公认的商业道德,危及新浪微博用户的信息安全并损害微博运营方的竞争利益。由于当时法律并无明确规定,此类爬虫抓取、非授权使用用户数据的行为被纳入第二条进行规制,法院判决脉脉停止不正当竞争行为并赔礼道歉。

北京知识产权法院二审在裁判中特别强调了对第二条的适用应保持审慎,在互联网领域适用该兜底条款需满足更严格条件:行为需确实损害消费者权益(如剥夺用户知情选择权、侵犯隐私等)、破坏公平竞争秩序并引发恶性竞争可能,同时对新技术新模式原则上应推定正当,只有经证据证明不正当方可介入。这反映出第二条虽提供了及时救济,但因数据权益仍属于涉及新技术新模式类型的案件,司法实践对其适用范围保持克制,以避免不当干预创新。

第二阶段:以原则条款保护的明朗期

随着脉脉案等生效判决陆续公开,一批中国早期数据权益类案件于2017年开始进入到司法程序当中,海淀法院和北京知识产权法院更是成为了兵家必争之地。这一时期,适用反法第二条来保护数据权益的大门被彻底推开。

根据知产财经全媒体的梳理,2022年全国各地法院知识产权典型案例中涉及数据权益类案件有23件[4]。这一数据,与北京市高级人民法院调研报告中反映的2023年6月30日以前结案的数据竞争案攻击29件基本吻合[5]。

当时各界法律人士普遍担心“数据垄断”这一潜在副作用,然而在数字化浪潮之下作,未获得司法保护的数据权益类案件凤毛麟角。2024年北京知识产权法院关于涉数据产业竞争司法保护情况的调研报告记载,2021年至2023年,北京知产法院适用反不正当竞争法审结的涉数据产业知识产权案件数量逐年增加,其中,2021年审结75件,2022年审结90件,2023年审结174件[6]。如今,使用反法二条来规制爬取原始数据并替代性使用的案件,已经逐渐成为互联网不正当竞争案件中的常规案件。

第三阶段:互联网专条的引入与应用

虽然司法通过《反不正当竞争法》第二条的原则性规定开创了对数据权益保护的先河,并且保护模式日趋成熟完善。但随着国家最高层面于2020年连续提出“加快培育数据要素市场[7]”“建立数据资源产权[8]”的政策,对于数据权益的保护进入到加速模式。权利人希望通过更便捷的行政手段来停止大量出现的侵害数据权益的行为,但是执法机关却面临不能依据《反不正当竞争法》第二条进行执法的困境。

笔者注意到的最早尝试互联网专条保护数据权益的案件是超级星饭团案[9]。该案中,超级星饭团App未经授权抓取微博平台上的明星用户微博内容,并直接在App中展示,用户无需登录微博即可查看这些内容。微博运营方微梦创科诉称该行为侵害平台数据权益,扰乱市场秩序。

被告通过技术手段绕过微博设定的访问限制抓取数据,干扰平台数据安全与服务稳定。且展示方式使用户无需登录微博即可获取信息,等于破坏了微博的商业结构和用户访问机制。法院最终认定其行为“妨碍、破坏其他经营者合法提供的网络产品或服务正常运行”,属于第十二条第二款第四项所列的情形。

虽然超级星饭团案的立案时间早于鹰击案[10],但由于鹰击案的判决在先,导致超级星饭团案的知名度不及鹰击案。除了上述由微博在海淀法院推动的两个案件外,抖音和淘宝随后也在杭州地区的小葫芦案[11]和搬家大师案[12]中,获得了对其数据权益的第十二条保护。

通过上述一系列案件的推动,适用《反不正当竞争法》第十二条来规制侵害数据权益的法律适用方式基本确立。各地使用第十二条来执法的案例逐渐增加,此处不再赘述。

数据权益类案件始于1993年反不正当竞争法的适用,彼时尚无互联网专条。随着反不正当竞争法于2017年的修订,在满足专门条款构成要件的情况下,抛弃对原则性条款的适用是法律之应然,除非专门条款的边界不足以全部覆盖整个案件,需要同时适用原则性条款来填补漏洞。

本次2025年反不正当竞争法的修订,在原数据专条内容的基础上,增加了第三款专门用以保护数据权益,进一步将此类案件从数据专条的兜底项中解放出来,名副其实的成为了反不正当竞争法下一类独立的案件类型。本次条文的具体修改将在下文中展开。

第四阶段:特定数据作为商业秘密受第九条保护

近年来,出现了将特定数据资源归入商业秘密加以保护的趋势。《反不正当竞争法》第九条禁止经营者实施侵犯商业秘密的行为,包括以不正当手段获取、披露、使用他人商业秘密等。根据该法的定义,商业秘密是指不为公众所知悉、具有商业价值并经权利人采取保密措施的技术信息、经营信息等商业信息。许多企业积累的数据资源只要符合这一定义,就可以作为商业秘密受到法律保护。

根据笔者的检索,最早尝试推动将互联网数据作为商业秘密保护的案件是游戏数据商业秘密案[13]。该案中,原告主张其游戏运营数据属于敏感经营信息,不为公众所知悉且具有重大商业价值,对其采取了严格保密措施,原告游戏运营数据均存储于iData全量游戏经营分析数据系统,iData系统服务器设于深圳,仅负责游戏数据系统管理的特定员工有权限获取相关数据。除限定获取游戏运营数据的系统权限外,原告还通过与所有员工签署保密条款、进行安全高压线培训等举措,对包括游戏运营数据在内的公司商业信息采取严格保密措施。被告项目组组长杨某曾多次主动联系原告前员工、案外人张某,索要所有在线游戏营收数据,咨询原告游戏相关的广告投入投放情况、精品游戏的项目运营情况等,并通过被告公司的关联公司账号向张某妻子的个人银行账户支付好处费。

该案于2020年立案,但至今没有任何报道,也无实体判决书公开,很可能最终以和解结案,导致未能获得其应有的关注。

与低调的游戏数据案成鲜明对比的是,2024年5月的一个新闻头条“杭州一网店被处罚后起诉区市监局、区政府:区长、局长出庭应诉”。淘宝接过了数据权益商业秘密保护的接力棒,提起了电商数据商业秘密案[14],涉及的数据产品也是大家的老相识——生意参谋(曾在鹰击案中成为适用第十二条保护的首案)。

该案中,缪某某在负责某网购平台店铺运营期间,将其实名认证的店铺子账号提供给案外人杨某某使用,使后者得以登录浏览该店铺订购的“生意参谋”数据(包括经营分析、决策参考等商业信息)。该行为被第三人淘宝(中国)软件有限公司举报后,杭州市余杭区市场监督管理局认定缪某某违反保密义务,构成侵犯商业秘密,对其作出责令停止侵权行为并罚款5万元的行政处罚。缪某某不服处罚决定,向杭州市余杭区人民政府申请行政复议,但复议机关维持原处罚决定,缪某某遂向杭州中院提起行政诉讼。

法院认为“生意参谋”数据产品符合商业秘密构成要件,理由如下:1.非公知性:该数据并非原始数据集合,而是经深度加工形成的衍生数据,仅限特定电商经营者(签署保密协议的平台商家)通过实名认证账号获取,且平台采取了反爬技术、异常监测等保密措施,对电商领域其他主体(如竞争平台、消费者)具有非公开性。2.价值性:数据内容可为商家提供经营预测、竞争策略等决策支持,直接带来商业竞争优势;其价值不因免费提供或价格调整而减损。3.保密措施:平台通过用户协议中的加粗保密条款、账号权限管控及违规处罚机制(如限制数据访问)等,已采取合理保密措施。综上,缪某某明知保密义务仍向他人披露数据,构成商业秘密侵权。

无论是游戏数据案,还是电商数据案,其本质是互联网企业对外提供的数据产品。当然笔者也注意到,还有另外一类的侵害技术秘密案件,涉及的技术秘密是通常不对外提供的数据,如医药数据库案[15]和石油数据案[16]。这类案件目前争议较小,部分案件已经入选人民法院案例库,对于同类案件具有直接的指导意义。

无论是如今仍有一定争议的互联网数据产品,还是传统的作为商业秘密保护的企业内部数据,相关案件的产生都离不开近年来加强商业秘密保护的司法政策的推动。尤其是电商数据案的出现,提醒了整个行业,即便相关数据权益可能已经获得原则条款或互联网专条的保护,在符合商业秘密构成要件的情况下,也可以继续通过商业秘密条款进行保护,并不存在不可共存的冲突。

总体来看,将数据作为商业秘密保护体现了立法和司法理念的升级:从单纯考虑不正当竞争中的道德、公平问题,上升到肯定数据的产权属性,以激励企业投入数据资源的开发与维护。这与近年《数据二十条》等政策文件出台的大背景相呼应,反映出法律对数据权益保护的日趋重视和体系化。

第五阶段:数据专条的诞生

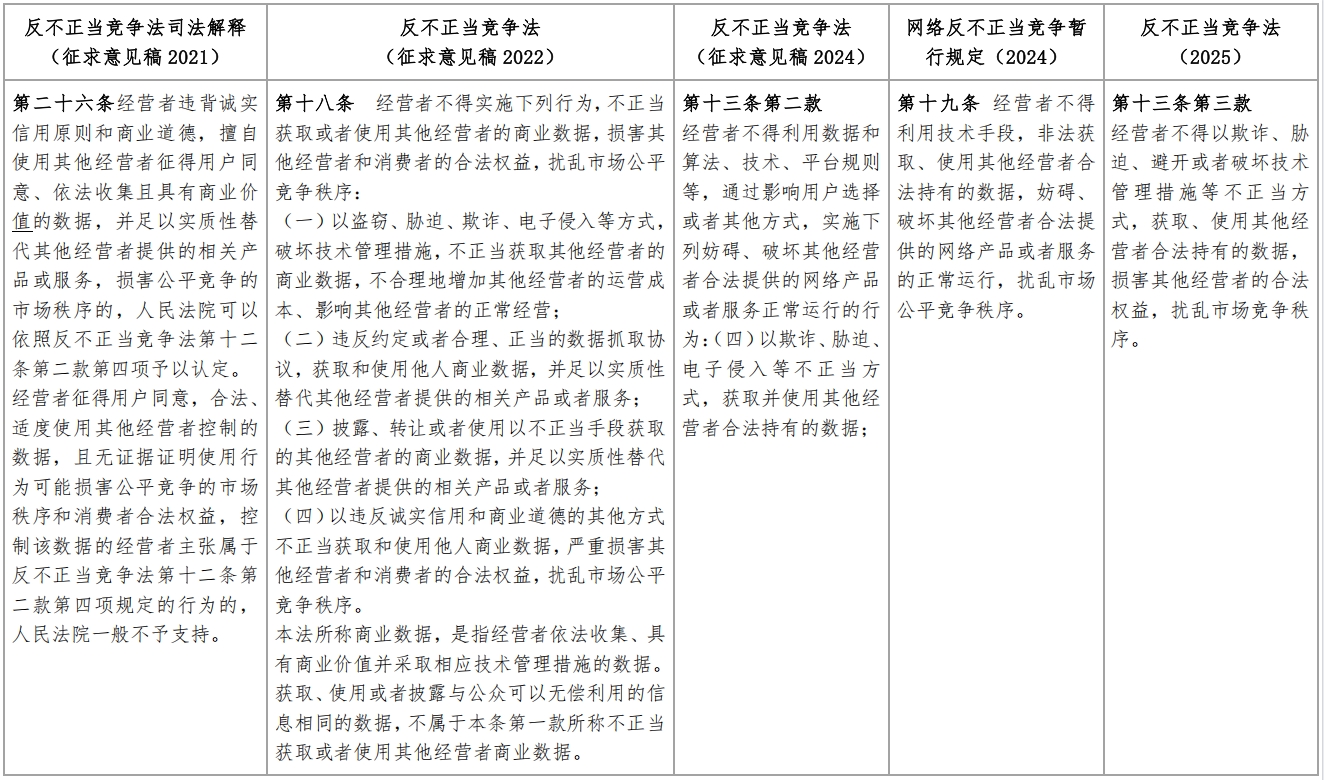

此次《反不正当竞争法》的修改始于2021年12月,彼时《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国反不正当竞争法〉若干问题的解释(征求意见稿)》刚结束征求意见三个月。如果对此次《反不正当竞争法》中数据专款的历史进行溯源,最早就要追溯到21年的反不正当竞争法司法解释当中。笔者以下简单整理了体现数据权益保护的规范性法律文件,包括各版本的征求意见。

图1 “数据专条”对比

一言以蔽之,从文字的大规模凝练可以看出,通过多年司法审判经验的不断积累,使用反不正当竞争法来规制侵犯数据权益的行为,通过反不正当竞争法继续孵化数据产权,立法者已经颇有信心。

从法条的文字出发,只要满足四个构成要件,新的反不正当竞争法就可以介入,对数据权益提供保护:1.一方合法持有数据;2.另一方以不正当方式获取、使用;3.造成数据持有者损失;4.同时扰乱市场竞争秩序。相较于第三阶段适用互联网专条第二款第四项,上述条件明显更为宽松。

笔者判断,数据专款在反不正当竞争法中的正式出现,很可能会使在同类案件中仅使用第二条成为历史,并将进一步同步司法与执法两条轨道,一般类型的数据权益适用数据专款,构成商业秘密的数据适用商业秘密条款。

结语:演进背后的理念转变

中国反不正当竞争法中数据权益保护路径的演进,折射出立法与执法理念的变化。从早期依靠第二条兜底,在价值判断上强调商业道德与公平竞争;到2017年增设互联网专条,针对技术干预行为提供了便捷明晰的执法手段;到近年来善用第九条,将数据资源视作财产权利予以保护;再到2025反不正当竞争法的修改,增加了数据专款。这一系列变化体现了法律对数字经济挑战的积极回应。

数据的获取和累积是为了使用,而数据使用场景的尽头是人工智能。人工智能,目前已经成为了数据权益保护的下一个里程碑和主战场。竞天公诚知识产权团队非常期待在不久的将来,继续分享我们在这一领域当中取得的最新成果。

注释